Chomin Cunchillos "Faustino Cordón, el materialismo y la ciencia"

Faustino Cordón, el materialismo

y la ciencia

Chomin Cunchillos

La vida de Cordón

recorre casi por completo el siglo XX, y su obra hay que entenderla como el

fruto, prematuro (no por su falta de madurez, sino por la de la sociedad que lo

acoge) pero inevitable del mismo. Una obra de una capacidad crítica, un rigor y

una coherencia extremas, cualidades que, junto con la tenacidad y la

consecuencia con su propio pensamiento, formaron parte de su carácter, y que

hicieron de él un hombre libre, incluso en las circunstancias más adversas. Si

su tenacidad fue, probablemente, fruto de un duro entrenamiento juvenil, el

rigor y la fidelidad al propio pensamiento fueron consecuencia del trabajo en

soledad. A Cordón, como, probablemente, le ocurrió a Darwin durante su viaje en

el Beagle, el trabajo solitario le obligó, carente de la crítica ajena,

a enfrentarse con la propia, mucho más dura, y, con ello, a cultivar tres virtudes

esenciales en el científico : coherencia, rigor y capacidad crítica.

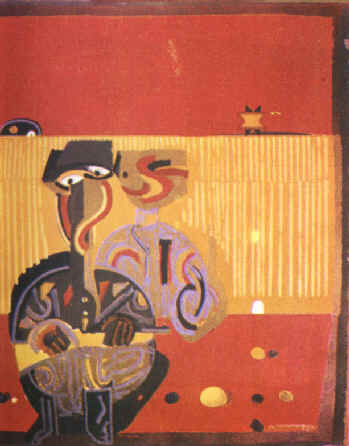

En cuanto a la aplicación de estas cualidades a la ciencia, se debe, al menos en parte, a su formación marxista. Terminados sus estudios de bachiller, manifestaba cualidades para la pintura, pero vacilaba entre ésta y una carrera científica. Su primer contacto con el marxismo, le hizo ver la ciencia como una actividad socialmente más útil que el arte, lo que le decidió por ella. Al poco de finalizar sus estudios universitarios, se produjo el golpe de estado franquista. Sus conocimientos de química le llevaron a hacerse cargo de la fabricación de armamento en Madrid, como jefe de armamento del 5º Regimiento. Acabada la contienda, estuvo encarcelado en diferentes campos de concentración y prisiones franquistas.

Sus antecedentes hacían pensar que sería fusilado, a pesar de ello, en un ejercicio de coherencia que define su carácter, dedicó el tiempo de que disponía al estudio del inglés, el italiano, las matemáticas y a mejorar sus conocimientos de alemán ("si me mataban, que era lo más probable, no perdía nada y si no lo hacían ganaba"). Liberado, contra todo pronóstico, gracias a la desorganización y la venalidad de la justicia franquista (su madre compró a un juez para que rompiera su expediente), sus conocimientos de idiomas y matemáticas, y su preparación académica le permitieron encontrar trabajo en la industria privada (la universidad, evidentemente, le estaría siempre vedada) a la que dedicó una parte importante de su vida profesional hasta 1979 (primero en Zeltia, luego, y como Director del Departamento de Investigación, en IBYS y en IBA).

En su nueva actividad, se formó en química orgánica y bioquímica. Su trabajo, guiado por el interés práctico, propio de la empresa privada, le llevó a familiarizarse con ciertos problemas de inmunidad que le revelaron un comportamiento de las proteínas que le pareció incoherente con su consideración como moléculas. En la respuesta inmunitaria hay aspectos que tienen que ver con la "reproducción" del antígeno o de sus estructuras, lo que no ocurre con las moléculas (éstas se producen, pero no se reproducen). Este rasgo acercaba, a sus ojos, las proteínas al universo de los seres vivos. Tal consideración fue la clave de su trabajo teórico posterior (enfrentado, así, a la tendencia general, dominante aún, de forzar la interpretación molecular de las proteínas). Su esfuerzo por diferenciar las proteínas de las moléculas le llevó a utilizar el concepto de nivel (que tomaba forma en la atmósfera científica del momento). La vacuidad del mismo, tal y como era manejado en aquella época, le forzó a tratar de dotarle de contenido y, sin buscarlo, a desarrollar una teoría de la estructura de la materia (Teoría de unidades de niveles de integración 1). Desde entonces, su trabajo teórico estuvo dedicado a desarrollar esta teoría dentro del campo de la biología, o, tal vez sería mejor decir, a desarrollar la biología dentro del marco de la nueva teoría.

La conciencia animal

Esta teoría -que se puede enunciar esquemáticamente diciendo que la naturaleza está estratificada en unidades de distintos niveles de integración (partículas subatómicas, átomos, moléculas, etc.), unidades que están, a su vez, constituidas por otras del nivel inmediato inferior, y así sucesivamente necesita, para su desarrollo, diferenciar entre una unidad y el conjunto de unidades del nivel inferior de que está formada (p. e., un animal y sus células somáticas), lo que implica superar la contradicción que supone diferenciar una unidad (el organismo) de la pluralidad que la constituye (el conjunto de unidades del nivel inferior que forman su soma). La diferencia entre animal y soma animal apunta al problema teórico más importante de la biología, dar una definición de vida que sea capaz, no de distinguir entre seres vivos y cuerpos inertes, lo que resulta relativamente fácil, sino de marcar los límites entre un ser vivo (la unidad) y su cadáver (el soma). Se trata de explicar la conciencia animal y, por extensión, la nuestra. Problema que el modelo de ciencia actual, guiado por un materialismo excesivamente reduccionista, se ve obligado a negar.

En efecto, el modelo de universo sugerido por la ciencia moderna está inspirado esencialmente en el del atomismo desarrollado por Leucipo y Demócrito (siglo V a. C.), para el que los cuerpos naturales son conjuntos de átomos y los cambios que observamos en ellos, los fenómenos naturales, el resultado del movimiento atómico. La física y la química de los siglos XVIII y XIX demostraron que los cuerpos naturales están formados por partículas que, a su vez, lo están por otras más simples y así sucesivamente (p. e., las moléculas formadas por átomos), lo que, de alguna manera, confirma los postulados atomistas. Este atomismo postula, además, que el movimiento atómico es eterno y desordenado, siendo los choques la consecuencia y, a la vez, la causa de ese desorden. Los cuerpos naturales se forman a partir de aquellos choques en que participan átomos con formas coherentes entre sí, los demás dan lugar a cambios de dirección, colaborando a mantener el desorden. Todo ello viene determinado mecánicamente de forma que la consecuencia de cada choque es necesaria. Este modelo supone, pues, la existencia de una infinita e inevitable cadena de causas que producen efectos necesarios que son, a su vez, nuevas causas de nuevos efectos. En otras palabras, todo cuanto ocurre viene determinado mecánicamente desde la eternidad y es inevitable.

Este determinismo estricto, que niega la posibilidad de sucesos contingentes (espontáneos, libres), ha sido heredado por el modelo de ciencia que, inspirado por el desarrollo de la física, domina en la actualidad. En el siglo III a. C, Epicuro (2) recogió lo esencial del atomismo anterior, incorporando algunas modificaciones que hacen suponer que tuvo en cuenta las críticas aristotélicas. Se podría decir que Epicuro hizo una actualización del atomismo manteniendo su esencia, pero en lo relativo al movimiento de los átomos (y, como consecuencia, a la explicación de los fenómenos naturales), añadió un detalle nuevo que hace de su doctrina una versión radicalmente distinta de la de Demócrito. Para éste, la causa de los fenómenos naturales sólo tenía un origen posible, el movimiento preexistente, Epicuro postuló un segundo origen, el clinamen, movimiento mínimo de desviación respecto a la trayectoria preestablecida, espontáneo, impredecible en cuanto que no necesario (esto es, contingente) y determinado por causas internas al átomo, y que permite configurar un nuevo modelo de universo, opuesto, en algún sentido, al imaginado por el atomismo anterior.

Hay que dejar claro que esta propuesta no es caprichosa. Si se acepta la existencia de conductas contingentes (intencionales, libres) en los seres vivos y, más concretamente, en el hombre, el postulado del clinamen es una necesidad teórica. En efecto, partiendo del supuesto de Demócrito, todos los fenómenos naturales vendrían determinados, desde la eternidad, por una única cadena causal inevitable. Todo ocurriría necesariamente. Desde tal posición las conductas de los seres vivos, y las nuestras, deben interpretarse como inevitables, ya que de una cadena causal así es imposible, no improbable, que se origine un suceso contingente. De otra manera, interpretar así el movimiento atómico, nos obliga a admitir que los datos que parecen indicarnos la existencia de esa clase de sucesos (los relativos a los seres vivos y, en especial, a nosotros mismos) no son sino apariencias engañosas fruto de nuestra subjetividad. Epicuro, que acepta que estas conductas no son inevitables, se ve obligado a remitir esa ausencia de determinación externa al origen, esto es, a admitir el comportamiento contingente de los átomos.

A este respecto, sólo caben tres posiciones: 1) o, todo viene determinado desde el origen, luego no existen fenómenos contingentes (ni lo son nuestras propias conductas); o 2) se admite que el origen fue determinado y que la aparición de esas conductas es un producto de la intervención de una fuerza externa a la naturaleza (extranatural); o, finalmente, 3) admitimos que existen estas conductas y las remitimos al origen.

(...)

(1) Cordón F. (1990) Tratado Evolucionista de Biología, Madrid, Aguilar.

(2) Lucrecio. De rerum natura.

Artículo en Viento Sur.Nº 53. Noviembre 2000

Comentarios

Publicar un comentario